こんにちは。Noiseです。

Noiseはメーカー勤務でEMCエンジニアとして勤務しています。

今回は車載向け電子製品を扱っているエンジニアの方は、一度は聞いたことがあるかと思います、【CISPR25】について解説していきます。

車載部品を扱っているメーカーには必須の項目ですね!

最後まで読んでいただけると幸いです。

CISPR25とは?

概要

CISPR25とは

「車載受信機保護のための妨害波の推奨限度値および測定法」

の規格です。

正確に言うと国際電気標準会議が定める車載向け電磁的妨害(EMC)評価のための規格です。

この規格は、車両、船舶、および内燃機関に関するラジオ妨害特性、限界および測定方法について定められています。

簡単に言うと車載機器向けのエミッション規格になります。

現在第4版であり、来年第5版が発行予定です。

今回の改定は5Gに対応するため、6GHzまで対応するようです。

あとAnnexに不確かさの追記だったような、、

ちなみに現状の試験周波数は150kHz~2500MHzです。

⇒現在は5版が最新となっており、150kHz~6000MHzまでの試験となっています

今後6Gまで広がるとEMC屋は大変ですね。

こちらの規格には試験方法と各周波数での判定基準が記載されています。

判定クラスは1~5まであり、5が一番厳しい要求となっています。

試験の種類については以前、記事にしましたのでご参考にしてください。

【EMC試験とは??】

試験法

試験は大きく分けると2つに分かれています。

- 車両のエミッション試験

- 車載電子機器のエミッション試験

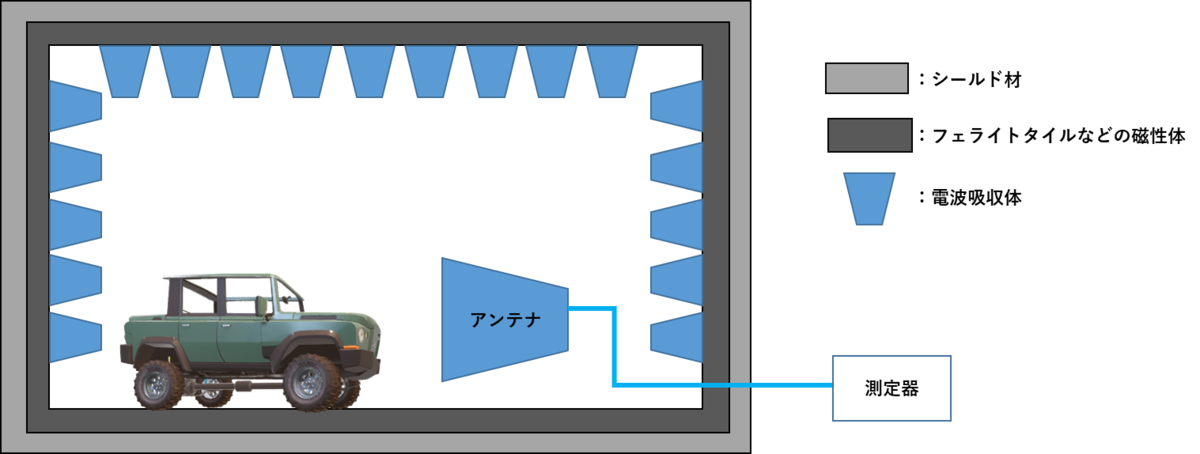

1.の車両のエミッション試験は、実際に電波暗室内に車両を入れて、アンテナで測定する放射ノイズが対象です。

こんなイメージですね。最近のエクセルこんなかっこいい3D図あるんだ、、

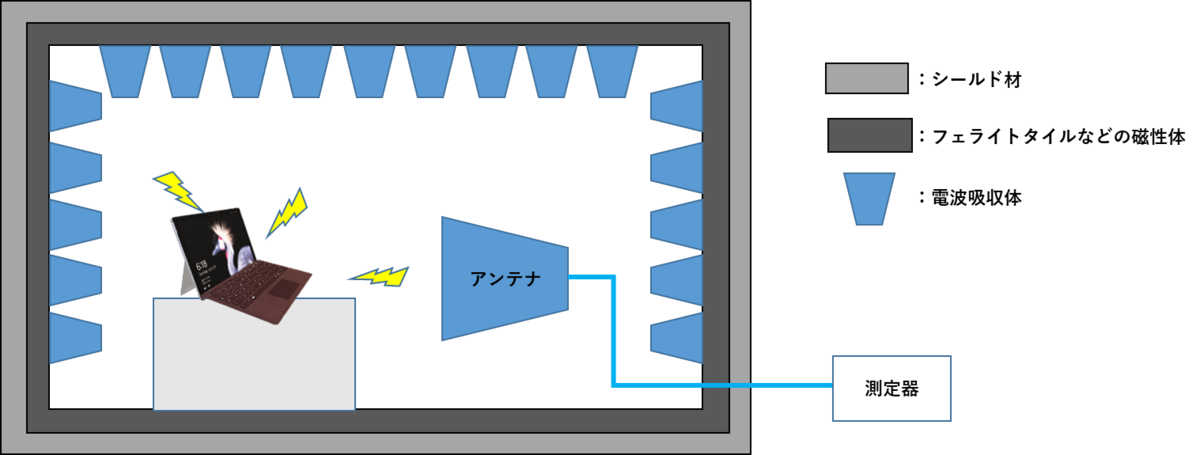

2.の車載電子機器のエミッションは、車の中に搭載される電子部品をGNDプレーンと呼ばれる高さ900mmの銅板机の上に置き、ノイズを測定します。

下記のイメージです。

図はPCだけど実際は車に積まれる部品で、代表的なものであるとカーナビなどです。

最近の車のHEV,EV化の流れから電気の力でモーターを回すインバータや、高圧バッテリの電圧を低圧12V系に変換する、DC-DCコンバータなどのパワエレ部品も対象です。

高圧向けの規格に関してはAnnex Hを準拠します。

Noiseは主に2.の車載電子機器のエミッションに携わることが多いので、そちらについて詳しく記述していきます。

試験の種類

試験の種類は大きく3つになります。

- 電圧法

- 電流プローブ法

- ALSE法

電圧法、電流プローブ法は伝導エミッションとなるため、シールドルームで実施可能です。

ALSE法はAbsorber Leined Shield Ednclosureの頭文字をとった訳で、日本語では電波暗室を意味します。

直訳で電波暗室法なので放射エミッションとなり、電波暗室での実施がマストとなります。

試験場所については下記にまとめていますので参考にしてください。

【EMC試験の実施場所を紹介】

では各試験法を一つづつ解説していきます!

電圧法

電圧法はその名の通りノイズ電圧を測定します。

測定にはLISN(またの名をAN)という機器を使用します。

別名=電源疑似回路網ともいいますね。こちらについては別記事で紹介します。

【LISNとは?詳細を紹介!!】

イメージとしてはLISNに印加される電圧をスペアナで測定する試験です。

重要なところはLISNに接続するまでのハーネスの長さです。

規格では200mm+200mm-0mmと規定されています。

この長さは正確に守らないと試験が緩くなってしまうので注意が必要です。

測定周波数は150kHz~108MHzとなっています。

LISN自体のインピーダンスが150MHzくらいまでしか規定されていないため、このような周波数となっています。

逆に言うとLISNでのノイズ測定の限界は150MHzくらいまでということですね!

測定の注意点としては、ed4の改定からLISN単体の挿入損失を試験結果に足す必要があることです。

ただこのような低周波ですと、あっても0.数dB程度なので、ギリギリの設計でない限りよほど問題ないかと思います。

電流プローブ法

電流プローブ法はその名の通り、電流プローブで電流を測定する試験です。

電流プローブは下記のようなものです。

このプローブで製品から出ているハーネスをクランプし、ハーネスに流れているノイズ電流を測定します。

周波数は150kHz~1GHzまでとなります。

プローブの特性上、一度に低周波から高周波まで測定が難しいため、一般的には30MHzでプローブの切り替えが必要です。

また30MHz以上からは、測定する信号も小さくなってくるため、プリアンプなどを挿入して測定することもあります。

注意点としてはプローブの真ん中にハーネスがないと、正確な測定ができないため、発砲スチロールなどの低誘電率のものをハーネスに巻いて測定するとよいです。

測定個所はEUT(製品)から50mmの位置のハーネスと750mmの位置のハーネスを測定します。

二か所測定する理由は、ハーネスの共振による定在波の影響も考慮して測定するためです。

ALSE法

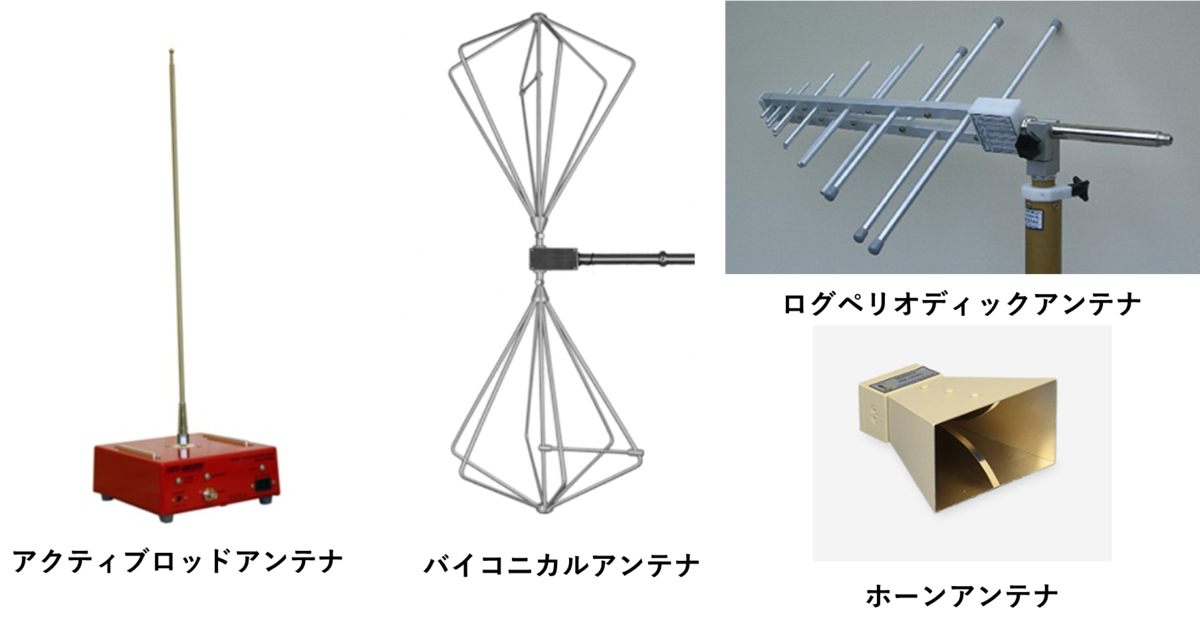

ALSE法は放射エミッションであるため、アンテナを使用します。

使用するアンテナは下記4本です。

- アクティブロッドアンテナ@150kHz~30MHz

- バイコニカルアンテナ@30MHz~300MHz

- ログペリオディックアンテナ@200MHz~1000MHz

- ホーンアンテナ@1000MHz~6000MHz

200MHz~300MHzはアンテナかぶっていますが、一般的にはログペリオディックアンテナを使用します。※ダイナミックレンジが広いため

これらのアンテナを使い分けながら150kHz~6000MHzのノイズを測定していきます。

注意点としては1GHzを境にアンテナの置く位置が変わることです。

1GHz以下はハーネスの中央に、1GHz以上はEUT正面になります。

理由としては、1GHz以下の周波数は波長が長いため、ハーネスから放射するノイズが支配的であるためです。

試験で使用するハーネスは1700mm+300mm-0mmのため、2000mmを使用すると

共振しやすい周波数はλ/4とλ/2の75MHzと37.5MHzになります。

この周波数でノイズが出ていたらハーネスがアンテナになっている可能性がありますね。

また1GHz以上では波長は0.3m以下になるため、共振しやすい長さは15cmや7.5cmとなります。

このくらいの長さだと、製品のスリットや開口部からの放射が支配的であるため、1GHz以上の試験はアンテナ位置をEUT正面となっているのですね

まとめ

今回は自動車業界の方がよく聞く、CISPR25について解説しました。

簡単には書きましたが、実際の規格の本文ではもう少し細かいところまで記載されています。

特にベンチのセッティング方法は、さらに細かく記載されていますのでしっかり読み込んでから、実施しましょう

自信がなければ、お付き合いのあるEMCサイトの方や、社内のEMCグループの方に聞けば、教えてもらえる内容かと思います。

【CISPR25の周波数一覧と試験法について解説】

【知っているようで知らない狭帯域、広帯域ノイズについて解説!】

【おすすめの書籍】

iNARTEの試験にもっていけば、必ず役に立ちます!

IECの規格はこれ一つで網羅!!

【iNARTEについての記事はこちら】

以上です。

面白かった、ためになったという方は、スター、ブックマーク、クリック、フォローいただけると幸いです。

【スポンサーリンク】

転職をお考えなら転職エージェント!!

【スポンサーリンク】

【スポンサーリンク】